张鹤伦深夜发了一条动态,晒出珠海演出的观众席照片。满满当当的座位,观众笑得前仰后合,气氛热得像过年。可谁能想到,这几张照片竟然被网友挑刺,硬说上座率不行,票房拉垮,还带起了节奏。这事儿听起来就让人纳闷:明明现场火爆秦安配资,票房数据也摆在那,咋就有人非得唱反调呢?

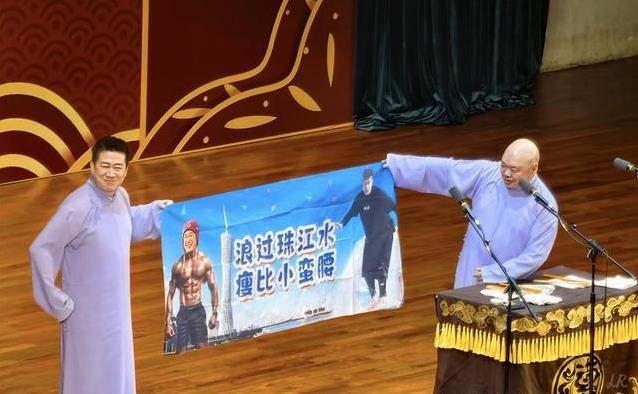

珠海这场演出,是张鹤伦和郎鹤炎第一次来这座城市开专场。两人是德云社的“劳模”,走到哪儿都能把观众逗得哈哈大笑。现场观众挤得满满的,掌声一波接一波,演出效果好得没话说。可网上却冒出些声音,说什么“门票没卖完”“上座率不行”。这让人忍不住想问:你们是去看演出了,还是光盯着票务页面找茬?

张鹤伦和郎鹤炎的实力,圈里圈外有目共睹。这对搭档配合默契,一个逗哏妙语连珠,一个捧哏稳如泰山,经典段子像《全德报》《学韩语》总能把观众笑得肚子疼。八月份,他们在沧州、湖州、天津连开三场专场,场场门票卖光,座无虚席。接下来在廊坊和西安的演出,票也卖出了85%以上。千人剧场,八成上座率就能赚钱,这成绩谁看了不得竖个大拇指?

面对这些节奏,张鹤伦和郎鹤炎的态度很淡定。他们忙着演出,忙着准备新段子,哪有空去理会网上的闲话?德云社也不是吃素的,遇到严重造谣或者恶意抹黑,他们的法务部会直接出手维权。但像这种小打小闹的质疑,太多了,逐一回应根本忙不过来。就像你忙着上班赚钱,哪有空去跟街坊邻居争论谁家菜烧得更好吃?

郭德纲早就说过,德云社的精力得放在正事儿上。演出合同、版权协议、演员安排,哪样不比网上那些碎嘴子重要?人忙的时候,啥闲言碎语都跟空气似的,直接忽略。可要是闲得没事干,那些小道消息反倒能把人憋出内伤。这就是心态的差别,也是事业的差距。德云社这么多年,能从一个小剧场做到全国巡演,甚至走出国门,靠的不就是这份专注和初心?

说到这儿,不得不提德云社的厉害之处。他们不是光靠一两个人撑场面,而是整个团队齐心协力。张鹤伦和郎鹤炎只是其中一组演员,德云社还有岳云鹏、孟鹤堂、烧饼等一堆实力派。每个演员都有自己的风格秦安配资,观众喜欢哪个就去看哪个,票房和口碑从来没让人失望过。这么多场演出,场场爆满,还能被质疑票房不行?这不就是“端起碗吃饭,放下碗骂娘”吗?

网上那些带节奏的人,其实也挺有意思。他们可能没去看过现场,也没点开票务平台查数据,就凭着一张截图或者几句道听途说,就开始发表“高见”。这让我想起小时候村里的大爷大妈,聚在树底下聊八卦,谁家娶媳妇、谁家买车了,总能被他们说得天花乱坠。结果真相往往跟他们说的差了十万八千里。网络时代,这股“八卦风”也没变,只不过从村头搬到了网上。

咱们再想想,这事儿为啥能引起这么多人讨论?不就是因为德云社太火了吗?张鹤伦和郎鹤炎的演出,场场都能让观众笑得合不拢嘴,这才是他们最大的底气。网上那些质疑,归根结底是嫉妒还是羡慕?可能都有点吧。毕竟,谁不想像他们一样,站上舞台就能让上千人捧腹大笑,门票一张接一张卖出去?

其实,德云社的成功,不只是演员的功劳,也离不开观众的支持。每次演出,观众们早早排队,带着笑脸走进剧场,演出结束还舍不得走。这份热情,比任何数据都更有说服力。就像你去吃一碗特别好吃的牛肉面,吃完还想再来一碗,总不会因为网上有人说“面不够咸”就不吃了,对吧?观众的眼睛是雪亮的,他们用真金白银买票,就是对张鹤伦和郎鹤炎最大的肯定。

说到观众,我想起一个朋友去看德云社演出的故事。他平时不怎么听相声,硬被同事拉去看张鹤伦的专场。结果呢?笑得眼泪都出来了,回家还跟我念叨了好几天,说下次还要带家人去看。这就是相声的魅力,也是德云社的魅力。无论网上怎么说,现场的笑声和掌声,是任何节奏都带不走的。

这事儿让我想起一句老话:清者自清,浊者自浊。网上那些质疑的声音,时间长了自然会散去。张鹤伦和郎鹤炎还是会继续他们的演出,带着新段子,站上更大的舞台。德云社也会继续红下去,因为他们知道,观众的笑声才是最好的回应。就像你家做好了一桌子菜,有人说不好吃,你也不会扔了菜不做饭了,对吧?做好自己的事儿,比啥都强。

最后秦安配资,咱也不妨多想想,网上那些节奏背后,到底是谁在推波助澜?是真心觉得票房不行,还是有人故意想给德云社泼点脏水?这些问题,可能没人能给个准答案。但有一点是肯定的:张鹤伦和郎鹤炎的相声,依然会让无数人笑得开心,票房也会继续火下去。你说,他们会不会在乎这些闲话?估计也就是一笑而过,继续忙着逗大家开心吧!

天盛优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。